【初心者向け】自家製味噌の始め方ガイド|手作りで食卓を豊かにする第一歩

※この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

「自家製味噌に挑戦してみたいけど、何から始めればいいか分からない」

「難しそうだし、失敗したらどうしよう」

そんな風に感じて、なかなか最初の一歩が踏み出せずにいませんか?

実は、自家製味噌作りは、思っているよりもずっとシンプルで、誰でも気軽に始められるんです。

この記事では、自家製味噌作りの魅力から具体的な始め方、必要なもの、そして失敗しないためのコツまでを、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。

読み終える頃には、「これなら私にもできそう!」と、きっとワクワクした気持ちで味噌作りに挑戦したくなるはず。

さあ、一緒に手作りの温かさが詰まった味噌のある暮らしを始めてみませんか?

自家製味噌を始める魅力とは?

自家製味噌を始めることには、たくさんの喜びとメリットがあります。

まず一番の魅力は、「手作りの達成感」を味わえることでしょう。

大豆と麹と塩というシンプルな材料が、時間をかけて深い味わいの味噌へと変化していく過程は、まるで魔法のようです。

そして、自分で作った味噌は、無添加で安心・安全。

市販の味噌では味わえない、自分好みの味に調整できるのも大きなポイントです。

米麹の割合を変えたり、熟成期間を調整したりすることで、甘口から辛口まで、様々な風味の味噌を楽しむことができます。

食卓に自家製味噌が並ぶことで、毎日の食事がより豊かに、そして特別なものに感じられるはずです。

家族や友人に「これ、私が作った味噌なの」と自信を持って振る舞える喜びも、自家製味噌ならではの魅力と言えるでしょう。

【初心者向け】自家製味噌の始め方・ステップガイド

自家製味噌作りは、いくつかのステップを踏むことで誰でも簡単に始めることができます。

ここでは、初心者の方でも迷わないように、具体的な手順を追って解説します。

ステップ1:材料を揃える

自家製味噌の基本材料は、大豆、米麹、塩の3つです。

これに加えて、味噌を仕込むための容器や重石なども必要になります。

材料の選び方については、後述の「必要なものリスト」で詳しく説明しますので、そちらも参考にしてください。

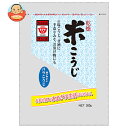

特に麹は味噌の味を大きく左右するため、新鮮で質の良いものを選ぶのがおすすめです。

ステップ2:大豆を水に浸す

まず、大豆をきれいに洗い、たっぷりの水に一晩(12~18時間)浸します。

大豆は水を吸って約2~2.5倍の大きさになるので、大きめのボウルや鍋を使いましょう。

この工程をしっかり行うことで、大豆が柔らかく煮えやすくなります。

ステップ3:大豆を煮る

水に浸した大豆を、新しい水で柔らかくなるまで煮ます。

圧力鍋を使えば時短になりますが、普通の鍋でも可能です。

目安は、指で簡単につぶれるくらいの柔らかさです。

煮汁は後で使うので、捨てずに取っておきましょう。

ステップ4:塩切り麹を作る

大豆を煮ている間に、米麹と塩を混ぜ合わせます。

これを「塩切り麹」と呼びます。

麹を手でほぐしながら、塩と均一に混ざるようにしっかりと混ぜ合わせるのがポイントです。

この工程で、麹の酵素が活性化し、味噌の発酵を助けます。

ステップ5:大豆をつぶす

煮上がった大豆を温かいうちに、フードプロセッサーやマッシャー、または手でつぶします。

完全にペースト状にする必要はなく、少し粒が残るくらいが風味豊かで美味しい味噌になります。

つぶし加減は、お好みに合わせて調整してみてもいいかもしれません。

ステップ6:大豆と塩切り麹を混ぜ合わせる

つぶした大豆が人肌程度の温度に冷めたら、塩切り麹と混ぜ合わせます。

煮汁を少しずつ加えながら、耳たぶくらいの固さになるまでよく練り混ぜます。

全体が均一に混ざり、味噌玉が作れるくらいの固さになったらOKです。

ステップ7:容器に仕込む

清潔な容器に、混ぜ合わせた味噌を空気が入らないようにしっかりと詰めていきます。

味噌玉を作り、容器の底に叩きつけるようにして空気を抜きながら詰めるのがコツです。

表面を平らにならし、カビ防止のために表面に薄く塩を振るか、ラップを密着させて空気に触れないようにします。

最後に重石を乗せて、冷暗所で熟成させます。

ステップ8:熟成と天地返し

味噌は数ヶ月から1年ほど熟成させることで、深い味わいになります。

熟成期間中に、一度「天地返し」を行うと、発酵が均一に進みやすくなります。

これは、味噌の上下を入れ替える作業で、仕込みから3ヶ月~半年後くらいに行うのが目安です。

天地返しをすることで、よりまろやかな味噌に仕上がるでしょう。

熟成期間は、お好みの味になるまで調整してみてもいいかもしれません。

自家製味噌を始めるのに必要なものリスト

自家製味噌作りを始めるにあたって、揃えておきたい基本的な道具や材料をご紹介します。

これらを準備すれば、スムーズに味噌作りを進めることができます。

- 大豆: 国産のものがおすすめです。 乾燥大豆を使用します。 味噌の種類によって、大豆の種類(エンレイ大豆など)を選ぶこともできます。

- 米麹: 生麹と乾燥麹がありますが、初心者には扱いやすい乾燥麹もおすすめです。 生麹はより風味豊かですが、保存期間が短いので注意が必要です。

- 塩: ミネラル豊富な天然塩や粗塩を選びましょう。 精製塩は避けた方が良いとされています。

- 味噌作りの容器: ホーロー容器、甕(かめ)、プラスチック製の樽などが適しています。 容量は仕込む味噌の量に合わせて選びましょう。 密閉性が高く、清潔に保てるものが理想です。

- 重石: 味噌の表面に均等に圧力をかけるために使います。 専用の重石や、清潔なビニール袋に入れた塩やペットボトルでも代用できます。

- 大豆を煮る鍋: 大豆をたっぷりの水で煮るため、大きめの鍋が必要です。 圧力鍋があれば、煮る時間を大幅に短縮できます。

- フードプロセッサーまたはマッシャー: 煮た大豆をつぶすために使います。 手でつぶす場合は、清潔なビニール袋に入れて足で踏む方法もあります。

- 清潔な布巾やタオル: 作業中に使う道具を拭いたり、容器の蓋と重石の間に挟んだりします。

- アルコールスプレー: 容器や道具の消毒に使います。 カビの発生を防ぐために非常に重要です。

- ボウル、ザル、計量カップ、計量スプーン: 一般的な調理器具です。

味噌樽 10リットル 味噌 ぬか漬け 国産 日本製 10l 木製 容器 木桶 味噌 発酵 味噌用 漬物 漬け物 樽 仕込み 木樽 業務用 本格 本格的 壺 保存 木曽 さわら材 酒井産業

価格:20460円 (2025/10/14時点)

楽天で詳細を見る

オーガニック 大豆チップス 大豆ミート 国産 250g 無農薬 無肥料 スーパーフード 自然栽培 農薬不使用 無添加 綾町 腸内環境 腸 免疫 日本製 健康 美容 美肌 健康食品 SOY chips ソイチップス ノンフライ 植物肉 たんぱく質 低カロリー 非常食 スローフード

価格:1980円 (2025/10/14時点)

楽天で詳細を見る

初心者が自家製味噌で失敗しないための注意点

自家製味噌作りは楽しいものですが、いくつかの注意点を知っておくことで、失敗のリスクを大きく減らすことができます。

特に初心者の方が陥りやすい落とし穴と、その対策を見ていきましょう。

1. 徹底した衛生管理

味噌作りの最大の敵は「カビ」です。

カビの発生を防ぐためには、使用する容器や道具を徹底的に消毒することが重要です。

熱湯消毒やアルコールスプレーを使って、雑菌が入らないように注意しましょう。

また、仕込みの際は手をきれいに洗い、必要であれば使い捨て手袋を使用するのも良い方法です。

2. 大豆の煮具合

大豆が十分に柔らかく煮えていないと、麹の酵素が働きにくく、美味しい味噌になりません。

指で簡単につぶれるくらい、しっかりと柔らかく煮ることが大切です。

逆に煮すぎると、大豆の風味が損なわれる可能性もありますので、適度な柔らかさを目指しましょう。

3. 塩分濃度と麹の割合

塩分濃度が低すぎると、カビが生えやすくなったり、発酵が進みすぎたりすることがあります。

レシピ通りの塩分量を守ることが、失敗しないための基本です。

また、麹の割合も味噌の味を大きく左右します。

最初は標準的なレシピから始めて、慣れてきたら自分好みに調整してみてもいいかもしれません。

4. 空気をしっかり抜く

味噌を容器に詰める際、空気が残っていると、その部分からカビが発生しやすくなります。

味噌玉を作り、容器の底に叩きつけるようにして空気を抜きながら、しっかりと詰めるようにしましょう。

表面を平らにならした後、ラップを味噌の表面に密着させることも、カビ防止に効果的です。

5. 適切な熟成環境

味噌は温度変化の少ない冷暗所で熟成させるのが理想です。

直射日光が当たる場所や、高温になる場所は避けましょう。

熟成期間中に温度が上がりすぎると、発酵が異常に進み、風味が損なわれる可能性があります。

また、熟成期間はあくまで目安です。

途中で味見をしてみて、自分好みの味になったら食べ頃と判断しても良いでしょう。

Q&A形式で初心者の疑問を解消!

自家製味噌作りに関して、初心者の方が抱きがちな疑問をQ&A形式でまとめました。

これであなたの不安も解消されるはずです。

- Q: 自家製味噌はどのくらいの期間で食べられますか?

- A: 熟成期間は、仕込む時期や環境、お好みの味によって異なります。 一般的には、夏に仕込んだ味噌は秋~冬頃(約半年後)、冬に仕込んだ味噌は翌年の夏~秋頃(約半年~1年後)が目安とされています。 若い味噌はフレッシュな風味、長く熟成させた味噌はコク深い味わいになりますので、途中で味見をして、お好みのタイミングで食べ始めてみてもいいかもしれません。

- Q: 味噌の表面にカビが生えてしまいました。どうすればいいですか?

- A: 表面に生える白いカビのようなものは、「産膜酵母(さんまくこうぼ)」であることが多いです。 これは味噌の発酵過程で自然に発生するもので、食べても問題ありません。 スプーンなどで取り除けば大丈夫です。 ただし、青や黒、赤などの色がついたカビは、取り除いてその部分の味噌も少し深めに捨てましょう。 全体に広がっている場合は、残念ながら廃棄を検討する必要があります。

- Q: 大豆を煮るのが大変です。何か良い方法はありますか?

- A: 大豆を煮る工程は時間がかかりますが、圧力鍋を使うと大幅に時間を短縮できます。 また、最近ではすでに煮てある大豆の水煮缶やレトルトパックも市販されています。 これらを使えば、さらに手軽に味噌作りを始めることができますが、添加物が含まれていないか確認するようにしましょう。

- Q: どんな容器で仕込むのがおすすめですか?

- A: ホーロー容器や甕(かめ)は、見た目も美しく、昔ながらの味噌作りに適しています。 匂い移りが少なく、長く愛用できるというメリットがあります。 手軽に始めたい方には、食品用のプラスチック製樽や、ジップロックなどの保存袋もおすすめです。 特に保存袋は、空気を抜きやすく、少量の味噌を仕込むのに便利です。

- Q: 失敗しないための最も重要なコツは何ですか?

- A: 最も重要なのは、「清潔に保つこと」と「レシピ通りの分量を守ること」です。 雑菌が入らないように道具や手を消毒し、空気をしっかり抜いて仕込むこと。 そして、大豆、麹、塩の割合を正確に計量することが、失敗を防ぐための基本中の基本です。 最初は少し緊張するかもしれませんが、丁寧に作業すればきっと美味しい味噌ができますよ。

まとめ:さあ、自家製味噌を始めよう!

この記事では、自家製味噌の始め方について、初心者の方でも安心して挑戦できるよう、具体的なステップと注意点を詳しく解説しました。

「難しそう」と感じていた方も、意外とシンプルで、誰でも始められることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

自家製味噌作りは、手作りの喜びや達成感を味わえるだけでなく、無添加で安心・安全な食生活を送るための素晴らしい一歩となります。

時間をかけて熟成された味噌は、市販品では味わえない格別の風味と深みをもたらし、きっとあなたの食卓を豊かにしてくれるでしょう。

この記事を読んで「読んでよかった」「動いてみようかな」と感じていただけたら嬉しいです。

さあ、あなたも今日から自家製味噌のある暮らしを始めてみませんか?

最初の一歩を踏み出せば、きっと新しい発見と喜びが待っていますよ。

コメント