三味線を始めたいあなたへ:最初の一歩を踏み出す完全ガイド

※この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

「三味線を始めてみたいけど、何から手をつければいいのか分からない」

「難しそうだし、自分にできるか不安だな」

そう感じているあなたは、決して一人ではありません。 多くの人が、伝統楽器である三味線に憧れを抱きつつも、その一歩を踏み出すことに躊躇しています。

しかし、ご安心ください。 この記事を読めば、三味線を始めるための具体的なステップが明確になり、あなたの不安はきっと解消されるでしょう。

必要な道具の選び方から、最初の練習方法、さらには上達のコツまで、初心者の方が安心して始められる情報を網羅しています。 さあ、一緒に三味線の世界への扉を開いてみませんか。 この記事が、あなたの新しい趣味への挑戦を力強くサポートします。

三味線を始める魅力とは?

三味線は、その独特の音色と演奏スタイルで、私たちを魅惑的な世界へと誘います。 単に楽器を演奏するだけでなく、日本の豊かな伝統文化に触れることができるのが、三味線の大きな魅力の一つです。

三味線を始めることで、あなたは日常生活に新たな彩りを加えることができるでしょう。 美しい音色を奏でる喜びは、日々のストレスを忘れさせてくれるかもしれません。

また、三味線を通じて、新しい仲間と出会い、共通の趣味を持つコミュニティに参加する機会も生まれます。 発表会やイベントに参加することで、達成感や自己表現の喜びを感じることもできるでしょう。

年齢や経験に関わらず、誰でも気軽に始められるのが三味線の良いところです。 あなたも三味線の音色に癒され、新しい自分を発見してみませんか。

【初心者向け】三味線の始め方・ステップガイド

三味線を始めるのは、決して難しいことではありません。 ここでは、初心者の方がスムーズに始められるよう、具体的なステップを追って解説します。

ステップ1:三味線の種類を知り、自分に合うものを選ぶ

三味線には、大きく分けて長唄三味線、津軽三味線、地唄三味線の3種類があります。 それぞれ胴の大きさや棹の太さ、音色が異なり、演奏される音楽ジャンルも違います。

- 長唄三味線:細棹で、歌舞伎の伴奏などに使われます。繊細で上品な音色が特徴です。

- 津軽三味線:太棹で、力強く迫力のある演奏が魅力です。独奏や民謡の伴奏によく使われます。

- 地唄三味線:中棹で、歌の伴奏や合奏など幅広いジャンルで活躍します。バランスの取れた音色が特徴です。

まずは、どのような音楽を演奏したいかを考え、それに合わせて種類を選んでみましょう。 最初はレンタルや中古品から始めてみるのも良い選択肢です。

ステップ2:必要な道具を揃える

三味線本体以外にも、演奏に必要な小道具がいくつかあります。 これらは後述の「必要なものリスト」で詳しく解説しますが、ここでは最低限必要なものを把握しておきましょう。

- 撥(バチ):弦を弾くための道具です。素材や形が様々あります。

- 駒:弦を胴に伝えるための小さな台です。音色に大きく影響します。

- 指かけ:左手の指を保護し、滑りを良くします。

- 胴掛け:胴を保護し、演奏時の滑り止めにもなります。

- 膝ゴム:三味線を安定させるために膝に置く滑り止めです。

- チューナー:正確な音程に合わせるために必須です。

これらを揃えることで、快適な練習環境を整えることができます。

ステップ3:正しい持ち方と姿勢を身につける

三味線は、正しい姿勢で持つことが上達への第一歩です。 まず、椅子に座り、三味線の胴を右足の付け根に置き、左足で膝ゴムを挟んで安定させます。

棹は左手で支え、胴が少し上を向くように構えます。

肩の力を抜き、リラックスした状態で構えることが重要です。

鏡を見ながら、無理のない自然な姿勢を探してみましょう。 この基本がしっかりしていれば、長時間の練習も疲れにくくなります。

ステップ4:音の出し方(開放弦と勘所)

まずは、撥を使って弦を弾き、開放弦(指で押さえない状態)の音を出してみましょう。 最初はぎこちなくても、繰り返し練習することで、クリアな音が出せるようになります。

次に、左手の指で棹の「勘所(かんどころ)」と呼ばれる位置を押さえ、音程を変える練習です。 勘所には目印となるシールなどを貼ると、初心者でも分かりやすいでしょう。

正確な音程を出すためには、指の力加減と押さえる位置が重要です。 チューナーを使いながら、正しい音程を耳で覚えるようにしましょう。

ステップ5:簡単な曲に挑戦する

基本的な音が出せるようになったら、簡単な童謡や民謡に挑戦してみましょう。 教則本には、初心者向けの楽譜や練習曲が多数掲載されています。

最初はゆっくりとしたテンポで、一音一音丁寧に弾くことを心がけてください。 一曲通して弾けるようになると、大きな達成感が得られます。

ステップ6:練習の習慣化とモチベーション維持

三味線の上達には、継続的な練習が不可欠です。 毎日少しの時間でも良いので、練習する習慣をつけましょう。

練習がマンネリ化しないように、目標を設定するのもおすすめです。 例えば、「来月までにこの曲をマスターする」「半年後には発表会に出てみる」など、具体的な目標を持つことで、モチベーションを高く保つことができます。

また、三味線教室に通うことも、モチベーション維持に繋がります。 プロの指導を受けることで、正しい技術を効率的に習得できるでしょう。

三味線を始めるのに必要なものリスト

三味線を始めるにあたって、どのような道具が必要になるのか、具体的にリストアップしました。 これらを参考に、自分に合ったものを選んでいきましょう。

-

三味線本体

前述の通り、長唄、津軽、地唄など種類があります。最初は中古品やレンタルから始めるのがおすすめです。新品は高価ですが、長く続けるなら良いものを選ぶのも良いでしょう。

-

撥(バチ)

素材はプラスチック、木、べっ甲など様々です。初心者にはプラスチック製や木製が扱いやすく、価格も手頃です。種類によって形も異なるので、選んだ三味線に合ったものを選びましょう。

-

駒

竹、木、プラスチック、象牙などがあり、素材によって音色が変わります。最初は竹製やプラスチック製で十分です。予備をいくつか持っておくと安心です。

-

指かけ

左手の指を保護し、棹の上での滑りを良くします。素材は布製が一般的で、サイズが合うものを選びましょう。

-

胴掛け

三味線の胴を保護し、演奏時の滑り止めにもなります。デザインも豊富なので、お気に入りのものを選ぶとモチベーションアップにも繋がります。

-

膝ゴム(ひざゴム)

演奏中に三味線が安定するように、膝に挟んで使います。ゴム製で滑りにくいものを選びましょう。

-

チューナー

正確な音程に合わせるために必須です。スマートフォンのアプリでも代用できますが、専用のクリップチューナーがあると便利です。

-

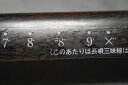

譜尺(ふじゃく)

棹に貼る勘所の目印です。初心者には必須のアイテムと言えるでしょう。これがあることで、正しい音程を視覚的に確認できます。

-

教則本・DVD

独学で始める場合は、分かりやすい教則本やDVDがあると心強いです。基本的な構え方から簡単な曲まで、順を追って学べます。

-

三味線ケース

持ち運びや保管に必要です。ソフトケースとハードケースがあり、用途に合わせて選びましょう。持ち運びが多いなら軽量なソフトケース、保護を重視するならハードケースがおすすめです。

初心者が三味線で失敗しないための注意点

三味線を始めるにあたって、いくつかの注意点を知っておくことで、失敗や挫折を防ぐことができます。 せっかく始めた三味線を、長く楽しく続けるために、以下のポイントを心に留めておきましょう。

最初から高価な三味線に手を出さない

「どうせなら良いものを」と考える気持ちは分かりますが、初心者がいきなり高価な三味線を購入するのは避けるべきです。 三味線は種類も多く、自分に合うかどうかもまだ分からない段階で、数十万円もするものを買うのはリスクが高いと言えます。

まずはレンタルや中古品、または比較的安価な入門セットから始めてみましょう。 実際に触れてみて、三味線の魅力や種類ごとの違いを理解してから、本格的な購入を検討しても遅くはありません。

無理なく始められる選択肢を選ぶことが、継続の鍵となります。

独学の限界を知る

最近ではYouTubeなどの動画サイトや教則本も充実しており、独学で三味線を始めることも可能です。 しかし、独学には限界があることも理解しておく必要があります。

特に、正しい姿勢や撥の持ち方、音色の出し方などは、自己流ではなかなか習得が難しいものです。 間違った癖がついてしまうと、後で直すのが大変になることもあります。

もし可能であれば、一度は三味線教室の体験レッスンを受けてみることをおすすめします。 プロの指導を受けることで、効率的に正しい基礎を身につけることができるでしょう。 教室に通うことで、モチベーションの維持にも繋がります。

無理な練習は怪我の元

「早く上達したい」という気持ちから、無理な長時間練習をしてしまうことがあります。 しかし、三味線は指や腕に負担がかかる楽器でもあります。

特に、指の皮が剥けたり、腱鞘炎になったりする可能性もゼロではありません。 練習は短時間でも毎日続けることが大切です。

疲労を感じたら、無理せず休憩を取りましょう。 ストレッチを取り入れたり、正しいフォームを意識したりすることで、怪我のリスクを減らすことができます。

楽しく続けるためにも、体のケアは怠らないようにしてください。

三味線のメンテナンスを怠らない

三味線は木や皮、絹などの自然素材でできており、湿度や温度の変化に敏感です。 適切なメンテナンスを怠ると、皮が破れたり、棹が反ったりする原因になります。

演奏後は、柔らかい布で丁寧に拭き、専用のケースに入れて保管しましょう。 特に、乾燥しすぎないように、加湿器を使うなどの対策も有効です。

定期的に専門家に見てもらうことも、三味線を長持ちさせる秘訣です。

大切に扱うことで、三味線はあなたの良きパートナーとなってくれるでしょう。

Q&A形式で初心者の疑問を解消!

三味線を始めるにあたって、誰もが抱くであろう疑問をQ&A形式でまとめました。 あなたの不安を解消し、最初の一歩を踏み出す手助けになれば幸いです。

- Q: どの三味線を選べばいいですか?

- A: 初めての方には、地唄三味線(中棹)がおすすめです。 長唄三味線(細棹)と津軽三味線(太棹)の中間的な存在で、幅広いジャンルに対応でき、扱いやすいのが特徴です。 まずはレンタルや中古品で試してみて、自分がどんな音楽を演奏したいかが見えてきたら、改めて検討してみてもいいかもしれません。

- Q: 独学でもできますか?

- A: 独学で始めることは可能ですが、正しいフォームや音色を習得するには限界があるのも事実です。 教則本やオンライン動画を活用しつつ、可能であれば一度は専門の先生に指導を受けることを強くおすすめします。 基礎がしっかりしていれば、その後の上達も早くなります。

- Q: 練習時間はどれくらい必要ですか?

- A: 毎日15分~30分程度の短時間でも継続することが最も重要です。 長時間一気に練習するよりも、毎日少しずつでも三味線に触れる方が、指の感覚や音感が養われやすくなります。 無理なく続けられる範囲で、習慣化を目指しましょう。

- Q: 音がうるさくないですか?近所迷惑にならないか心配です。

- A: 三味線の音は意外と響くため、集合住宅などでは配慮が必要です。 練習時には、「忍び駒(しのびごま)」や「弱音器(ミュート)」と呼ばれる消音グッズを使用することで、音量を大幅に抑えることができます。 また、練習する時間帯を考慮することも大切です。 これらの対策を講じれば、安心して練習に集中できるでしょう。

- Q: 費用はどれくらいかかりますか?

- A: 三味線本体の価格はピンキリで、数万円の入門セットから数百万円するものまであります。 初心者の方が最低限必要な道具を揃える場合、5万円~15万円程度が目安となることが多いです。 まずはレンタルや中古品を利用することで、初期費用を抑えることができます。 教室に通う場合は、別途月謝がかかります。

まとめ:さあ、三味線を始めよう!

この記事では、三味線を始めるための具体的なステップから、必要な道具、そして注意点までを詳しく解説してきました。 「難しそう」と感じていた三味線も、一つ一つのステップを丁寧に踏んでいけば、誰でも気軽に始められることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

三味線は、ただ音を出すだけでなく、日本の美しい文化に触れ、新たな自分を発見できる素晴らしい楽器です。 その独特の音色は、あなたの日常に癒しと活力を与えてくれることでしょう。

もしあなたがまだ迷っているなら、まずはレンタル三味線や体験レッスンから始めてみることをおすすめします。 実際に触れて、音を出してみることで、三味線の本当の魅力に気づくはずです。

この記事が、あなたの三味線ライフの最初の一歩を力強く後押しできたなら幸いです。 さあ、勇気を出して、三味線の世界へ飛び込んでみましょう!

きっと、「始めてよかった」と心から思えるはずです。

コメント