将棋の始め方|初心者でも楽しく上達!奥深い世界への第一歩

※この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

「将棋を始めてみたいけど、何から手をつければいいのか分からない…」

そう思っていませんか?

将棋は一見すると複雑で、敷居が高いと感じるかもしれません。

しかし、実は誰でも気軽に始められる奥深いインドア趣味なのです。

この記事では、将棋に興味を持ったあなたが、最初の一歩を迷わず踏み出せるよう、分かりやすく丁寧に解説していきます。

ルールはもちろん、必要な道具から上達のコツまで、初心者さんが抱える疑問や不安を解消し、将棋の楽しさを存分に味わえるようにサポートします。

さあ、一緒に将棋の魅力的な世界へ飛び込んでみましょう。

この記事を読み終える頃には、きっとあなたも将棋を始めてみたくなるはずです。

将棋を始める魅力とは?

将棋は、ただのゲームではありません。

老若男女問わず、多くの人々を魅了し続ける奥深いインドア趣味です。

将棋を始めることで得られる魅力は、数えきれないほどあります。

まず、将棋は思考力を鍛えるのに最適なツールです。

一手一手が盤面全体に影響を与えるため、常に先を読み、戦略を立てる力が養われます。

論理的思考力や問題解決能力を向上させたい人には、特におすすめの趣味と言えるでしょう。

また、集中力も自然と高まります。

盤面と駒に意識を集中することで、日常の喧騒を忘れ、静かに自分と向き合う時間を持つことができます。

これは、ストレス解消にも繋がり、心の平穏をもたらしてくれるかもしれません。

さらに、将棋はコミュニケーションツールとしても優れています。

家族や友人と一緒に指すことで、共通の話題が生まれ、絆を深めるきっかけにもなります。

オンライン対局や将棋教室に参加すれば、新たな出会いも期待できるでしょう。

そして何より、将棋には「上達する喜び」があります。

最初は駒の動かし方も分からなかったのに、少しずつルールを覚え、戦術を学び、やがて相手に勝てるようになる。

この達成感は、一度味わうと忘れられないものです。

将棋は、あなたの人生に新たな刺激と学びをもたらしてくれる、素晴らしい趣味になるでしょう。

【初心者向け】将棋の始め方・ステップガイド

将棋を始めるのは、思っているよりも簡単です。

ここでは、初心者の方がスムーズに将棋の世界へ入っていけるよう、具体的なステップに分けて解説します。

ステップ1:将棋の道具を揃える

まずは、将棋を始めるために必要な道具を準備しましょう。

最低限必要なのは、将棋盤と将棋駒です。

最初は高価なものでなくても、プラスチック製や折りたたみ式の簡易なもので十分です。

最近では、駒の動かし方が盤に書かれている初心者向けのセットも販売されており、これを選ぶとスムーズに始められるかもしれません。

駒台は必須ではありませんが、あると便利です。

ステップ2:駒の動かし方を覚える

将棋の駒は全部で8種類あり、それぞれ異なる動き方をします。

一度に全てを覚えるのは大変なので、まずは一つずつ、ゆっくりと確実に覚えましょう。

王将(玉将)は全方向に1マス動けます。

飛車は縦横に何マスでも動けます。

角行は斜めに何マスでも動けます。

金将は斜め後ろ以外に1マス動けます。

銀将は斜めと前に1マス動けます。

桂馬は特殊な「L字」の動きをします。

香車は縦に何マスでも動けます。

歩兵は前に1マス動けます。

特に、「王手」と「詰み」の概念は、将棋の勝敗に直結するため、最初にしっかりと理解することが重要です。

ステップ3:駒の並べ方を覚える

駒の動かし方を覚えたら、次は対局の準備です。

将棋には決まった駒の初期配置があります。

これは、将棋盤のマス目と駒の種類を対応させて覚えるのが一般的です。

最初は少し戸惑うかもしれませんが、何度か繰り返せばすぐに慣れるでしょう。

入門書やオンラインのガイドを参考に、正確に並べられるように練習してください。

ステップ4:将棋の基本ルールを理解する

駒の動かし方と並べ方を覚えたら、いよいよ基本ルールです。

王手と詰み: 相手の王将を次に取れる状態にするのが「王手」です。王手された側は、必ず王手を回避しなければなりません。回避できない状態が「詰み」となり、対局終了です。 持ち駒: 相手の駒を取ると、自分の「持ち駒」として手元に置くことができます。この持ち駒は、自分の手番で盤上の空いているマスに打つことができます。これが将棋の最も特徴的なルールの一つです。 二歩: 同じ筋に歩兵を2枚打つことはできません。 打ち歩詰め: 持ち駒の歩兵を打って、すぐに相手の王将を詰ませることはできません。

これらのルールは、将棋を指す上で非常に重要なので、しっかりと頭に入れておきましょう。

ステップ5:実際に指してみる

ルールを覚えたら、実際に将棋を指してみましょう。

最初は家族や友人と、気軽に楽しむことから始めるのがおすすめです。

もし対戦相手が見つからなければ、将棋アプリやオンライン対局サイトを利用するのも良いでしょう。

AI相手なら、自分のペースで練習できますし、初心者向けのレベル設定も可能です。

ステップ6:詰将棋や定跡を学ぶ

ある程度指せるようになったら、さらに上達するために詰将棋や定跡(じょうせき)を学んでみましょう。

詰将棋は、短手数で相手の王将を詰ませる問題で、終盤の読みの力を養うのに最適です。

定跡は、序盤の駒の配置や動きのセオリーで、効率的な駒組みを学ぶことができます。

入門書や将棋サイトには、初心者向けの詰将棋や定跡の解説が豊富にあります。

焦らず、自分のペースで楽しみながら学んでいくことが、将棋上達の秘訣です。

将棋を始めるのに必要なものリスト

将棋を始めるにあたって、最低限これだけは揃えておきたいというアイテムをご紹介します。

最初から全てを揃える必要はありませんが、快適に将棋を楽しむための参考にしてください。

- 将棋盤

将棋盤には、卓上盤、折りたたみ盤、そして足付きの本格的な盤があります。

初心者のうちは、手軽に持ち運びや収納ができる折りたたみ盤や卓上盤がおすすめです。

材質も木製からプラスチック製まで様々ですが、まずは安価なもので試してみてもいいかもしれません。

- 将棋駒

駒も木製やプラスチック製があります。

木製の駒は指し心地が良いですが、最初はプラスチック製でも十分です。

駒の書体にも種類がありますが、初心者には読みやすい「楷書(かいしょ)」や「草書(そうしょ)」がおすすめです。

駒の裏に動かし方が書いてある「入門用駒」も、最初のうちは非常に役立ちます。

- 駒台(任意)

取った駒を置くための台です。

無くても将棋はできますが、あると盤面がすっきりして見やすく、より本格的な雰囲気を味わえます。

卓上盤用の簡易なものから、足付き盤に合わせた高さのものまであります。

- 将棋アプリ・ソフト

スマートフォンやタブレット、PCで手軽に将棋を楽しめるアプリやソフトも非常に便利です。

AI対戦機能があり、自分のレベルに合わせて練習できるものが多いです。

オンライン対局機能があれば、いつでもどこでも対戦相手を見つけることができます。

無料のものも多いので、まずはダウンロードして試してみるのも良いでしょう。

- 将棋入門書

駒の動かし方からルール、基本的な戦術まで、体系的に学べる入門書は、独学で進める上で非常に心強い味方になります。

図解が多く、分かりやすいものを選ぶと良いでしょう。

詰将棋の問題集も、終盤力を鍛えるのに役立ちます。

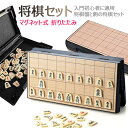

将棋 知育玩具 おもちゃトイ マグネット式 将棋盤 将棋盤セット 将棋セット ゲーム ボードゲーム 磁石 ボードゲーム 折りたたみ コンパクト旅行 初心者向け ギフト 折りたたみ式の将棋盤 プレゼント

価格:1350円 (2025/8/14時点)

楽天で詳細を見る

【ふるさと納税】SS-24【将棋盤】新桂20号接合盤 卓上駒台セット 将棋 初心者 中級者 上級者 茨城木工 職人 技 匠 国産 送料無料 茨城県 神栖 茨城県神栖市

価格:110000円 (2025/8/14時点)

楽天で詳細を見る

初心者が将棋で失敗しないための注意点

将棋を始めたばかりの頃は、誰もが通る道ですが、いくつかの注意点を知っておくことで、より楽しく、挫折せずに続けることができます。

最初から完璧を目指さない

将棋は奥深いゲームであり、一度に全てを理解しようとすると、かえって混乱してしまうことがあります。

まずは駒の動かし方、次に基本的なルール、そして少しずつ戦術を学ぶというように、段階的に進めることが大切です。

焦らず、自分のペースで楽しみながら学びましょう。

負けても気にしない

将棋は勝敗がはっきりつくゲームです。

始めたばかりの頃は、負けることの方が多いかもしれません。

しかし、負けは決して悪いことではありません。

むしろ、負けから学ぶことの方が多いのです。

なぜ負けたのか、どの手が悪かったのかを振り返ることで、次の一手に活かすことができます。

「負けは次への糧」と捉え、前向きな気持ちで取り組みましょう。

無理なく続ける

将棋は継続することで上達する趣味です。

毎日何時間も指す必要はありません。

1日10分でも、週に数回でも、自分が無理なく続けられるペースを見つけることが重要です。

アプリで詰将棋を解いたり、短い対局をしたりと、隙間時間を活用するのも良い方法です。

将棋のマナーを学ぶ

対面で将棋を指す際には、いくつか基本的なマナーがあります。

例えば、対局開始時と終了時には「お願いします」「ありがとうございました」と挨拶をする、駒を指すときは丁寧に置く、などです。

これらのマナーは、将棋をより気持ちよく楽しむために大切な要素です。

入門書や将棋教室で学ぶことができます。

オンライン対局での注意点

オンラインで対局する際は、相手の顔が見えないため、特に言葉遣いや態度に気をつけましょう。

煽り行為や不適切な発言は、相手に不快感を与え、将棋のイメージを損ねる可能性があります。

礼儀正しく、スポーツマンシップにのっとって対局に臨むことが大切です。

これらの注意点を心に留めておけば、あなたは将棋の世界で楽しく、そして着実に成長できるはずです。

Q&A形式で初心者の疑問を解消!

将棋を始めるにあたって、きっと様々な疑問が浮かんでいることでしょう。

ここでは、初心者の方からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

あなたの疑問も、きっとここで解消されるはずです。

- Q: 将棋は頭が良くないとできませんか?

- A: いいえ、そんなことはありません。

- 将棋は、特別な才能が必要なゲームではありません。

- もちろん、論理的思考力や集中力は使いますが、これらは将棋を続けることで自然と鍛えられていくものです。

- 最初はルールを覚えるだけで精一杯かもしれませんが、誰でも楽しみながら上達できます。

- 「将棋を指してみたい」という気持ちがあれば、それだけで十分です。

- Q: どこで将棋を学べますか?

- A: 様々な方法があります。

- 最も手軽なのは、スマートフォンやタブレットの将棋アプリです。

- 入門書も豊富にあり、自分のペースで学べます。

- 本格的に学びたい場合は、地域の将棋教室や将棋道場に通うのも良いでしょう。

- 最近では、オンラインでプロ棋士や指導者から学べるサービスも増えています。

- Q: どのくらいで強くなれますか?

- A: 上達のスピードは人それぞれです。

- 将棋は奥が深く、すぐに強くなる魔法はありません。

- しかし、継続して取り組むことで、着実に上達を実感できるはずです。

- 毎日少しずつでも駒に触れ、対局を振り返る習慣をつけることが、上達への近道となります。

- Q: 子供でも将棋はできますか?

- A: はい、もちろんです。

- 将棋は、子供の知育にも非常に良いとされています。

- 集中力、思考力、記憶力、そして礼儀作法まで、様々な能力を育むことができます。

- 最近では、子供向けの将棋教室も増えており、楽しく学べる環境が整っています。

- Q: 一人で練習できますか?

- A: はい、十分に可能です。

- 将棋アプリのAI対戦機能を使えば、いつでも好きな時に練習できます。

- また、詰将棋を解くことも、一人でできる非常に効果的な練習方法です。

- 入門書に載っている定跡を並べてみるのも、序盤力を鍛えるのに役立ちます。

まとめ:さあ、将棋を始めよう!

この記事では、将棋を始めたいと思っているあなたのために、その魅力から具体的な始め方、必要なもの、そして注意点までを詳しく解説してきました。

将棋は、ただ駒を動かすだけでなく、思考力や集中力を高め、人生を豊かにしてくれる奥深いインドア趣味です。

最初は難しく感じるかもしれませんが、一歩ずつ着実に進めば、必ずその楽しさに気づくことができるでしょう。

負けることを恐れず、「なぜ負けたのか」を考えることが、上達への一番の近道です。

将棋盤と駒を揃え、アプリをダウンロードし、今日からあなたも将棋の世界へ飛び込んでみませんか?

きっと、新しい発見と喜びがあなたを待っています。

この記事が、あなたの将棋ライフの素晴らしいスタート地点となれば幸いです。

さあ、あなたも将棋の奥深い世界を体験してみましょう!

将棋セット マグネット式 折りたたみ可能 コンパクト 持ち運び便利 収納 将棋盤 将棋駒 日本語説明書付き ファミリーゲーム 子供 入門者 初心者

価格:1180円 (2025/8/14時点)

楽天で詳細を見る

![【中古】 詰将棋問題集 四・五・六級 / 内藤 國雄 / 成美堂出版 [ペーパーバック]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/08817079/bkq9l41ghcjpn6jv.jpg?_ex=128x128)

コメント